価格:1,100円(税込)

只今、在庫が切れているか、受注期間外です。

■発送予定期日:通常5日以内に発送

在庫がない場合は2週間以内に発送

■送料: 別途送料がかかります(送料について)

■配送業者:クロネコヤマト

■お支払い方法: 代引/コンビニ/クレジットカード

■サイズ:長さ:10cm

外箱寸法:7cm×13cm×4㎝

■重量:70g

■返品・交換について:こちら

■お問い合わせ:takuminohako@gmail.com

難を転じて福となす!縁起のよい南天・福寿草ろうそく

江戸時代、時の将軍綱吉公に、「気の利いた絵ろうそくを考えるように」と命じられた家老が献上したという南天・福寿草の絵ろうそくです!「難を転じて福となす」という意味の南天と福寿草が描かれた和ろうそくに、難題を多く抱え、病気がちであった綱吉は大変喜んだと言われます。

和ろうそくとは、植物のハゼの実から絞った木蝋(もくろう)と、和紙にい草の灯芯をまきつけた原料を用いた、炎のゆらぎが美しく、風に強い、また、煙が少ない純植物性のろうそくです。

なかでも絵ろうそくは、信仰心の篤かった上杉謙信が、越後の厳しい冬に花を供えられないので、純植物性の「和ろうそく」に、さらに花の絵を描き、お花の代わりに供えたことにはじまると言われています。

「純植物性で、絶えず仏様にお花を差し上げられる、という意味がこめられているので、今も、お寺の法要などの時には、和ろうそくが使用されることが多いですね」(生産者の松本さん)

「純植物性で、絶えず仏様にお花を差し上げられる、という意味がこめられているので、今も、お寺の法要などの時には、和ろうそくが使用されることが多いですね」(生産者の松本さん) 和ろうそくの灯りは、炎のゆらぎが美しい和のキャンドルとして、またインテリアとして、海外へのお土産としても人気です。

江戸時代の嘉永年間に創業し、現在、各宗派の御本山御用達の和ろうそくを作り続ける生産者さんにより、1本1本、丁寧に作られた和ろうそくをお届けします!

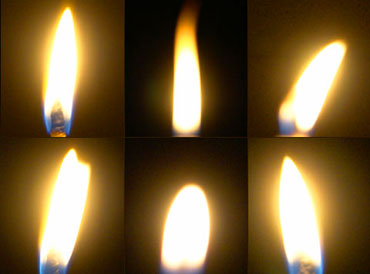

和ろうそくならではの炎のゆらぎ!

和ろうそくは、1本1本手で作られているので、木蝋の具合や職人達が作る芯の太さによって、炎が色々な表情を見せてくれます。

和ろうそくは、1本1本手で作られているので、木蝋の具合や職人達が作る芯の太さによって、炎が色々な表情を見せてくれます。時には優しさ、時には力強さ、時には喜びを思わせるような、炎の大きさやゆらめきの表情が、和ろうそくを使う楽しみの一つです。

風に強く、煙が少ない!

和ろうそくは、風に強く、多少の風でも消えることはないので、屋外の使用に適しています。 また、油煙が少ないので、お仏壇やお部屋を汚しにくく、普通のろうそくよりもお仏壇やお部屋をきれいに保つことが出来ます。

キャンドル、インテリアとしても人気!

和ろうそくの灯りは、炎のゆらぎが美しいキャンドルとして、またインテリアとして、さらに和を感じさせる海外へのお土産としても人気です。

和ろうそくが出来るまで。

和ろうそくは、基本的に清浄生掛(しょうじょうきがけ)という伝統技法で、完成するまでに約2日をかけて、1本1本、丁寧に作られています。

(1) 芯さし

(1) 芯さし竹に芯(和紙の上にい草の灯芯をまきつけたもの)を1本1本さしていきます。この芯の良し悪しが和ろうそくの燃焼に、大きな影響を与えます。

(2) 芯締め

灯芯に蝋をなじませ硬化させ、生掛け(きがけ)をしやすくします。48℃~50℃位の蝋の温度が最適です。もし、これ以上熱すぎると、竹串からろうそくが抜けなくなることもあります。

(3) 下掛け(したがけ)

九州地方で採れたハゼの実から絞った木蝋(もくろう)を右手と左手のバランス感覚で『ぬっては乾かし』の作業を繰返し、目的の太さまで仕上げていきます。この作業を生掛け(きがけ)と呼びます。

(4) 上掛け(うわがけ)

愛媛県で採れたハゼの実から絞った木蝋を表面にぬります。愛媛県で採れるこの蝋(ろう)の融点は52℃から55℃位なので、内側の木蝋が外側に流れ出さないようにする意味があります。

(5) 頭切り

熱した包丁で頭の部分の芯を出します。この時に力をいれすぎると、芯部分まで切り落としてしまいますので、最も熟練を必要とする作業です。

(6) 尻切り

竹串からろうそくを抜き、尻切りをし、寸法をそろえます。

江戸時代の嘉永年間の創業!各宗派の御本山御用達の和ろうそく

生産者の松本さんは、江戸時代の嘉永年間の創業で、創業以来百有余年、和ろうそくを造り続けている松本商店の4代目です。

生産者の松本さんは、江戸時代の嘉永年間の創業で、創業以来百有余年、和ろうそくを造り続けている松本商店の4代目です。松本商店の和ろうそくは、伝統技法による手作りの和ろうそくの美しさ、火持ちの良さが認められ、各宗派の御本山にも多く使われています。

和ろうそく商品データ

和ろうそく商品データ■内容:2本入り

■素材:晒し白蝋(木蝋) 米ぬか蝋 蜜蝋

■絵柄:南天・福寿草(転写)各1本

| < ろうそく > |

| ○ 和ろうそく 「絵ろうそく 四季の花(手描き)」 12本入り |

|

| ○ 和ろうそく 「花の詩(手描き)」 6本入り |

|

| ○ 七色厄除けろうそく |

|

| ○ 手づくり和ろうそく 小丸 50本入り |

|